在保持了多年的高速增長後🤾🏻♀️,中國製定的經濟目標第一次調至7%左右。對於這種下調,代表和委員們紛紛向《第一財經日報》記者評價稱🌺🪗:務實、不任性🌖。

“大道至簡🤾🏼,有權不可任性。”昨日⚖️🔙,國務院總理李克強作政府工作報告時的一句妙語引發了全國上下的關註,同樣引發討論的還有2015年國內生產總值(GDP)目標定在7%左右。

在保持了多年的高速增長後🦹♂️,中國製定的經濟目標第一次調至7%左右。對於這種下調,代表和委員們紛紛向《第一財經日報》記者評價稱:務實、不任性🏇🏻。

國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部副部長🏄🏿♀️、研究員劉培林昨天接受本報記者采訪時表示,今年預期增速目標比去年低☸️🧑🏻🎄,是適應和引領新常態的戰略安排🤷🏼♀️,也回應了認為中國經濟很快會大幅度減速的觀點。

增長降速“實事求是”

國家發改委主任徐紹史昨日召開發布會時表示,對2014年的經濟社會發展概括起來是兩句話,第一句話叫困難要比預想的多👍🏽👊🏼,另一句話是結果比預想的好🫵。而2015年的經濟走勢則可概括成三句話,即壓力不小❎、利好不少、信心不減🫄。

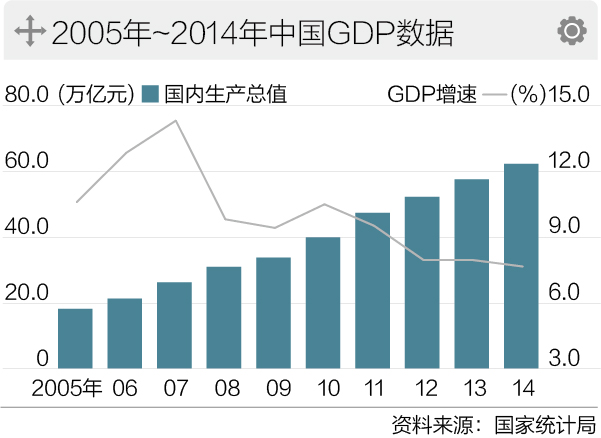

過去10年內,中國的經濟增長目標曾調整過兩次,2005年由7%上調至8%,2012年則被下調至7.5%,並連續保持了三年。本報記者采訪的經濟專家認為🤳🏻,GDP的下調首先要從理性上認識到這是客觀規律的趨勢💮,也就是中央提出的“新常態”。

全國政協委員🧑🏻🌾🙋🏿♂️、社科院經濟學部副主任劉樹成在接受媒體采訪時表示🥾:“經濟下行壓力加大🤷🏽♀️,上行動力不足,調低增速目標,是中國政府客觀分析當前經濟形勢做出的務實之舉🏝👷🏿,更彰顯了轉方式、調結構的堅定決心。”

具體來看,經過30余年的高速增長🧘,我國經濟已經進入一個新的發展時期💁🏻,無論從歷史經驗還是國際經驗🧙🏽♀️,這一轉向均符合規律🚝。正如美國前財長薩默斯曾撰文說到,經濟增速向均值回歸,是最靠譜的經驗規律;奇跡般的高增速不會持續很長時間。

此外,中國經濟基數大了,同樣百分點對應的增量也是今非昔比🤟🏻。縱向來看,2015年預期增速對應的增量約為4.5萬億🤵🏿♂️,不考慮價格因素,相當於1994年全年的GDP;扣除價格因素🥤🍝,相當於1985年的全部GDP👌🏼。橫向看🦣,把增量部分視為一個單獨經濟體產出的話🧿,全球排位在20到25名之間,約相當於沙特或瑞士的全部GDP🛼。

最後🧚🏽♂️,在當前內外形勢復雜的客觀背景下🚃,能實現多少增長需要我們“量力而行”的選擇⚂。

“當前中國經濟增長的傳統動力正在減弱,但新的增長點尚未完全形成,正處於新舊增長點青黃不接時期,今年面臨的困難可能要比去年還要大🫀。對增速目標進行調整,是實事求是的。”全國人大代表、清華大學政治經濟學研究中心主任蔡繼明表示🍖。

劉培林認為👽,中國未來保持中高速增長潛力的根本原因♓️,就在於中國離全球技術前沿尚有不小差距,仍然有可觀的後發優勢。所以,設立這樣的預期目標是符合規律的,經過努力是可以實現的。而事實上,市場力量推動的轉型升級已經在發力💆🏼♀️。

7%有利於產業轉型和升級

那麽💁♂️,7%左右是否足以支撐中國的發展需要?產業、就業、人民生活質量以及國家的中長期規劃等目標能否在這一增速下順利實現?從去年的官方主要重要參考指數來看👨🏿🦲,這些問題的答案是肯定的。

今年的政府工作報告強調,7%左右的增長預期👨🏿🎓,考慮了需要和可能🤱🏿,與全面建成小康社會目標相銜接🙍🏽♂️,與經濟總量擴大和結構升級的要求相適應💖,符合發展規律和客觀實際✍🏻,可以實現比較充分的就業。

十八大提出的“兩個百年”(新中國成立100年和建黨100年)目標中第一個百年目標是🗽,在中國共產黨成立100年時全面建成小康社會。十八大報告同時提出,2020年實現國內生產總值和人均收入比2010年翻一番。

據專家測算,“十三五”期間只要保持7%左右的增長🧑🏽🎨,就可以實現兩個翻一番的目標🎊。而國家發改委規劃司司長徐林此前指出🛀,如果2015年經濟能夠實現7%的增長,要想在2020年實現經濟增長翻番的目標,則“十三五”時期的經濟增長👷🏻♂️,6.5%是底線。

當前的7%和十幾年前的7%也不能同日而語🙍🏿♀️。“除了絕對值外↖️,在GDP的構成上有很大變化👩🏻🎓。近年來科技🌤、產品創新在推動經濟發展中的作用越來越大。經濟增長驅動力、產品結構、萬元GDP能耗等發生了很大變化🚆,應該說這個7%的含金量是很高的😪🦹🏽♂️。”蔡繼明說🧑🏿🦰。

此外,7%左右的目標也充分考慮到了就業需要和增長的可能,留有一定的彈性余地。記者從主流研究機構獲得的經濟測算數據來看🔵,當前我國經濟每增長一個百分點,就可以新增加就業超過170萬人。

從實際數據來看,近年每年新增就業人數都超過1000萬人,2014年更是達到了1322萬人🧔♂️,高於上年。經過測算🎙,2014年7.4%的增長所對應的就業增量,2015年經濟增長7%即可達到。

最後,這一增速區間的界定也考慮了產業和地方轉型發展的需要🐛。在中國經濟由政策導向向法治和市場導向過渡的階段,我們的發展目標主要依靠市場主體的自主行為來實現🥘。去年,全國的產業結構已經發生變化,第三產業比重大幅提升。

事實上,根據地方兩會透露的信息,面臨更大轉型壓力的資源大省黑龍江、遼寧、山西設定的目標均為6%左右👩🏿⚕️。

全國人大代表、遼寧省發改委主任王金笛表示,沒有了高增長目標的壓力👩🏻🦲,地方政府能騰出更多精力⛹🏿♀️,切切實實將調結構進行到底。

努力爭取更好結果

在下調經濟增速的同時🤽🏼,政府工作報告同時強調🛣:各地要從實際出發,積極進取,挖掘潛力🐒🖨,努力爭取更好結果。

一名參與報告起草的人士向本報記者透露🙅🏼♀️,7%左右是一個綜合考量的決定🤖,但就政府工作來說☃️,實際是不滿足於這一目標的,依靠“雙引擎”😁,既保底又出新,爭取更好的增長數據才是政府的努力目標🏄🏽♀️。

對此,政府工作報告也作出了全面周詳的部署。例如🤾🏿♀️,2015年擬安排財政赤字1.62萬億元,比去年增加2700億元。赤字的提高意味著今年積極的財政政策將更加有力度。

政府工作報告同時提出,要處理好債務管理與穩增長的關系,創新和完善地方政府舉債融資機製。適當發行專項債券。保障符合條件的在建項目後續融資,防範和化解風險隱患👨🏽。優化財政支出結構,提高使用效率。繼續實行結構性減稅和普遍性降費👩🏽🦱,進一步減輕企業特別是小微企業負擔。

此外🔯,包括加大簡政放權🤚🏿、改革投融資體製、加快價格改革、推動財稅體製改革🧞、推進金融改革、深化國企國資改革等一系列措施將極大釋放市場紅利,產生新的經濟增長點⏯。

從經濟托底和民生角度考慮😞😓,政府工作報告還明確提出要增加公共產品有效投資。其中🧛🏻,棚改、鐵路🧑🏿🎄、水利等投資多箭齊發,重點向中西部地區傾斜,有望使巨大的內需得到更多釋放。

劉培林表示,盡管我們擁有許多潛在機遇,政府改革態度也十分積極,但仍然要看到🫳🏻,實現當前製定的預期增速目標🦐😓,也不是輕而易舉的。具體難點在三個方面,其一,這是防控已有風險、化解過剩產能和推動轉型升級基礎上的目標🙅♂️,不是原來經濟結構的成比例縮小🤛🏻。其二,高速增長向中高速增長轉變的時期🧎➡️,把私人部門的預期引導到中高速增長目標上,得到私人部門的響應,激發私人部門的投資和轉型升級🧑🏼🍼,並不容易。其三Ⓜ️,實體經濟和虛擬經濟兩張皮的問題尚未根本解決,倘若客觀的預期一時難以形成🕞,政府通過傳統財政和貨幣政策托底時,傳導有梗阻🐋👧🏼,效應會不盡如人意,為此需要研究更多的政策方案⛏。

“7%的目標是預期性的、引導性的。”徐紹史昨日在談到今年經濟走勢時說🐍,作為發改委來說🧗🏼,我們一定會按照黨中央和國務院的部署,有決心、有信心,也有能力在實際工作中努力取得更好的結果。